Nachhaltige Mobilität Land: Was gehört alles dazu?

21.09.2025 · Energie- und Verkehrswende

Von Melissa Hiltl

Der Verkehrssektor gehört zu den zentralen Problemfeldern der Klimapolitik. Allein der motorisierte Straßenverkehr verursacht rund 30 Prozent der Treibhausgasemissionen in Österreich. Schuld daran sind volle und emissionsbelastete Städte, fehlende Mobilität auf dem Land, Stau durch überfüllte Autobahnen sowie der große Anteil von benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen.

Viele Verkehrskonzepte zur nachhaltigen Mobilität konzentrieren sich mit der Umstellung auf Fahrradstraßen, Car- und Bikesharing oder E-Rollern für die “erste und letzte Meile” auf den urbanen Raum. Hier sind Strecken oft kurz und die Infrastruktur bereits gut ausgebaut.

Was aber gehört zu einer nachhaltigen Mobilität auf dem Land? Welche Konzepte können im ländlichen Raum angewendet werden, um weitere Strecken, die oft vom Fahrzeug abhängig machen, zu überbrücken?

Im ersten Artikel der Reihe "Nachhaltige Mobilität: Was gehört alles dazu?” gehen wir der Frage nach, wie Verkehr und Infrastruktur auf dem Land organisiert werden können, um nachhaltige Mobilitätskonzepte zu fördern.

👉 Informiere dich über Wissenswertes zur THG-Quote

Was versteht man unter nachhaltiger Mobilität?

Der Begriff “nachhaltige Mobilität” beschreibt grundsätzlich das Konzept, den Verkehrssektor unter umweltverträglichen Gesichtspunkten umzugestalten. Übergeordnetes Ziel dabei ist, den Verbrauch von Treibstoff sowie den Ausstoß von Emissionen derart zu reduzieren, dass Ökosysteme Zeit haben, sich zu regenerieren. Nachhaltige Mobilität geht dabei über den effizienten Einsatz von Transportmitteln hinaus, indem weitere Kriterien des Klimaschutzes eingebracht werden. Hierunter fallen beispielsweise eine Flächenverringerung für Transportmittel oder die Begrünung von Parkplätzen und Tramschienen.

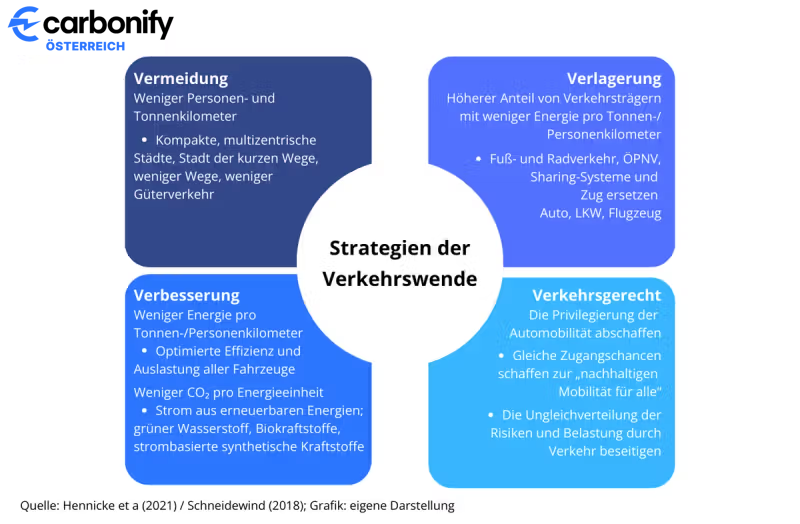

Anhand der obigen Darstellung wird sichtbar, dass nachhaltige Mobilität durch die Kombination aus Vermeidung, Verlagerung und Verbesserung anstrebt, eine 'Mobilität für Alle' zu erreichen. Innovative Konzepte abseits vom klassischen Autoverkehr sorgen für weniger Abgase, damit für bessere Luft und reduzieren den Lärm. Der Umstieg auf das Fahrrad z.B. hilft beim Abbau von Stress-Symptomen und ist gut für die Gesundheit.

Zur Erreichung dieses Ziels können verschiedene Aspekte zur Umgestaltung der Mobilität eingesetzt werden. Darunter fällt beispielsweise

- der Umstieg von Verbrennerfahrzeug auf E-Fahrzeug

- der flächendeckende Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

- ein Ausbau des Fernverkehr-Netzes

- Begrünung von Parkplätzen, Haltestellen und Tram-Schienen

- die Wiederbelebung stillgelegter Schienen zum Transport von Gütern und Waren

- mehr Anreize für Pendler mit dem Fahrrad zu fahren

- der Ausbau von Fahrradstraßen in Städten und Kommunen

- Carsharing-Angebote

- günstigere Preise von Bahntickets im Vergleich zu Benzin- oder Dieselpreisen

- Flächendeckender Ausbau von (halb-)öffentlichen Ladepunkten

👉 Entdecke die verschiedenen Möglichkeiten einer THG-Prämie

Wie gestaltet sich nachhaltige Mobilität auf dem Land?

Während man in der Stadt recht problemlos ohne Auto mobil sein kann, lässt sich das in vielen ländlichen Regionen schlecht umsetzen: Zuglinien wurden entweder stillgelegt, bedienen nur den nächstgrößeren Ort oder existieren überhaupt nicht. Der Bus fährt viel zu selten oder gar nicht und für das Fahrrad sind die Entfernungen zu groß. Das hindert die ländliche Entwicklung und macht das Land oft unattraktiv.

Allerdings haben viele dünn besiedelte Regionen statt kontinuierlichem ÖPNV zumindest einen Rufbus. Ein kurzer Anruf etwa zwei Stunden vor der geplanten Abfahrt bringt den Bus zur nächsten Haltestelle. Damit ist mehr Mobilität garantiert.

Wenn diese Rufbusse auf E-Fahrzeuge umgestellt werden, stoßen sie für die benötigten Strecken keine Treibhausgase mehr aus. Die dafür benötigte Infrastruktur kann öffentlich oder halböffentlich von den jeweiligen Betreibern organisiert und somit über die THG-Quote vom Umweltbundesamt finanziell unterstützt werden.

Manche Gemeinden haben Carsharing-Modelle auf dem Land initiiert und manche Dörfer bieten inzwischen auch sogenannte Mitfahrbänke an, auf denen man sich für eine Mitfahrgelegenheit kurzschließen kann. Solche Modelle haben Zukunft, aber stehen oft noch am Anfang der Entwicklung. Der Österreichische Carsharing-Verband setzt sich verstärkt dafür ein, Carsharing in Neubauprojekte zu integrieren und bei Immobilienentwicklung auf dem Land mitzudenken.

Auch beim Carsharing lohnt sich die Kombination aus E-Fahrzeugen und öffentlicher Ladestruktur für eine Dekarbonisierung des Verkehrs. Zum Laden der Carsharing-Fahrzeuge würden sich Schulen, Schwimmbäder, Sportzentren, Supermärkte, Tankstellen oder Einkaufszentren anbieten.

Warum ist nachhaltige Mobilität wichtig?

Neben der Ressourcenfrage für den Betrieb von Verbrennungsmotoren sorgt der motorisierte Verkehr an vielen Ecken für Stress, Luftverschmutzung und Abhängigkeit. Es ist wichtig auf nachhaltige Mobilität umzustellen, um sowohl die Entwicklung der Natur als auch der Menschen zu fördern.

Einerseits ist der motorisierte Individualverkehr schlecht für die Umwelt. Andererseits sind auf weiten Strecken Anwohner auf das Auto angewiesen. Durch nachhaltige Modelle wie eine Mitfahrbörse oder Rufbusse können auch ältere Menschen und Minderjährige mobil sein, ohne auf das eigene Auto angewiesen zu sein.

Es lässt sich festhalten, dass die Strecken zwischen den ländlichen Orten oft weiter sind und daher nur mit einem motorisierten Fahrzeug angenehm zurückgelegt werden können. Deshalb fallen unter Ansätze für nachhaltige Mobilität auf dem Land vor allem

- der Kauf von einem E-Auto statt eines Verbrenners für private Strecken

- die Verbindung von (öffentlicher) E-Ladestruktur und Ausbau von Photovoltaik

- der Ausbau des ÖPNV-Netzes mit kleineren Flotten

- E-Transporter in der Auslieferung von Post und Paketen

- der Einsatz von Rufbussen

- Öffentliche E-Ladepunkte an relevanten Standorten wie Supermärkten, Schwimmbädern, Ämtern oder Einkaufszentren

- die Förderung der Erschießung von Carsharing-Standorten mit Stromnetz Anschlüssen für Ladeinfrastruktur

Viele dieser Aspekte können in sogenannten “Mobilitätsstationen” und “Mehrfunktionshäusern” gebündelt werden. Die Verknüpfung von Konzepten zur nachhaltigen Mobilität erleichtert den Wechsel von einem zum anderen Fahrzeug (z.B. E-Auto zu Lastenrad) und führt zu einer größeren Sichtbarkeit des Angebots.

Optimalerweise werden dezentrale Mobilitätsstationen mit Photovoltaik versehen, sodass E-Fahrzeuge über Grünstrom geladen werden und ein zentraler Stromspeicher für regenerative Energie vorhanden ist. Dadurch bildet die nachhaltige Mobilität auf dem Land eine Kreislaufwirtschaft. Wenn E-Autos mit Grünstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage geladen werden, spielen sie die vollen Vorteile für den Klimaschutz aus.

Vor allem der Ausbau von Ladeinfrastruktur über dezentrale Mobilitätsstationen wie den lokalen Bahnhof oder das regionale Einkaufszentrum sorgen für Standortvorteile, welche die Region für neues Gewerbe oder Industrie interessant machen.

Diese neue Standortattraktivität fördert einerseits Zuzug und Entwicklung. Andererseits können sowohl E-Fahrzeuge als auch Ladeinfrastruktur und Photovoltaik mit der THG-Prämie verrechnet werden, um Kommunen bei der Umstellung und Instandhaltung finanziell zu entlasten.

Zwei Beispiele von Initiativen für nachhaltige Mobilität auf dem Land

1. „E-Carsharing in ländlichen Regionen“ – Niederösterreich

In Niederösterreich gibt es mehrere Initiativen für E-Carsharing in ländlichen Regionen. Ein Beispiel ist das Projekt „E-Carsharing Mostviertel“, das in Kooperation mit Energieregionen und regionalen Anbietern umgesetzt wurde. In dieser Region bietet E-Carsharing den Bewohnern eine nachhaltige Mobilitätsalternative, insbesondere in Gebieten, in denen öffentliche Verkehrsmittel begrenzt verfügbar sind. Nutzer können Elektrofahrzeuge für den täglichen Bedarf flexibel und emissionsfrei nutzen. Der Ausbau von öffentlichen Ladepunkten und Ökostrom sorgt dafür, dass die Fahrzeuge umweltfreundlich betrieben werden können.

2. „Rufbus-System“ – Burgenland

Im Burgenland hat die Verkehrsorganisation Burgenland Mobil ein Rufbus-System eingeführt, um den öffentlichen Verkehr in ländlichen Gebieten zu verbessern. Dieses System bietet den Bewohnern die Möglichkeit, Fahrten flexibel und emissionsfrei zu buchen. Besonders in weniger dicht besiedelten Gebieten, wo reguläre Buslinien nicht rentabel wären, können die Fahrgäste den Rufbus per App oder Telefon anfordern. Der E-Rufbus ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, das den CO₂-Ausstoß im ländlichen Raum erheblich reduziert. Das Projekt wird von der Regionalgesellschaft unterstützt und fördert den Umstieg auf nachhaltige Mobilität.

Welche Förderungen für nachhaltige Mobilität gibt es noch?

Neben den oben genannten Maßnahmen gibt es weitere Möglichkeiten für Förderungen. Nachfolgend drei Beispiele:

- „E-Mobilität im ländlichen Raum“ – Das BMK (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) fördert im Rahmen des Programms „E-Mobilität im ländlichen Raum“ Projekte, die nachhaltige Mobilitätslösungen in weniger dicht besiedelten Gebieten vorantreiben. Ziel ist es, E-Carsharing, E-Fahrräder und Ladeinfrastruktur in ländlichen Regionen zu fördern und die Verfügbarkeit von nachhaltigen Mobilitätsoptionen zu erhöhen.

- „IKK – Nachhaltige Mobilität“ – Über die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) können Unternehmen Förderungen für Projekte zur E-Mobilität und nachhaltigen Verkehrslösungen erhalten. Das Förderprogramm „IKK – Nachhaltige Mobilität“ unterstützt unter anderem die Anschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur sowie Investitionen in innovative Verkehrslösungen wie Elektrofahrzeuge für die Flotte und E-Bikes.

- „FahrRad!“-Programm – Das Land Niederösterreich fördert im Rahmen des Programms „FahrRad!“ den Ausbau von Fahrrad-Infrastruktur, einschließlich Fahrradabstellanlagen und E-Bike-Ladestationen. Zudem werden Fahrradverleihsysteme und die Integration von E-Bikes in den öffentlichen Verkehr unterstützt, um die umweltfreundliche Mobilität im ländlichen Raum zu steigern.

Fazit: Nachhaltige Mobilität auf dem Land im Wandel

Je kürzer die Wege sind, desto einfacher ist eine Umstellung auf nachhaltige, emissionsfreie Mobilität im Zeichen der Verkehrswende. Doch auf dem Land gilt das Konzept der kurzen Wege nicht. Daher ist es wichtig, umweltfreundliche Konzepte zu entwickeln, die eine motorisierte Fortbewegung über E-Mobilität einschließen.

Hier ist vor allem der Ausbau von flexiblen E-ÖPNV-Angeboten wichtig. Der Einsatz von kleinen Rufbussen mit Elektroantrieb, welche frei Stationen anfahren oder gebucht werden können, hilft Menschen auf dem Land unabhängiger zu sein.

Immer mehr Menschen wählen beim Autokauf ein E-Auto statt eines Verbrenners. Damit E-Mobilität seine volle Wirkung für den Klimaschutz entfaltet, benötigt es E-Infrastruktur. Ein guter Weg ist es, diese an relevanten Orten wie Tankstellen, Supermärkten, Schulen oder Einkaufszentren auszubauen.

Auch öffentliche Sportzentren und Schwimmbäder sind gut geeignet und können beim Ausbau dieser E-Infrastruktur von einer Verbindung aus staatlichen Fördermaßnahmen und der THG-Quote finanziell profitieren.

Weiterhin können Firmen durch die Verbindung aus (halb-)öffentlichen Ladestationen oder Wallboxen, Carsharing und E-Fuhrpark ein lokaler Teil der Lösung sein. In ländlichen Kommunen gibt es oft größere Industrieunternehmen, welche eine große Zahl an lokalen Anwohnern anstellen. Dadurch kann die Privatwirtschaft Teil der Verkehrswende sein.

Viele lokale Initiativen in Österreich sorgen dafür, dass sich nachhaltige Mobilitätskonzepte auf dem Land weiterentwickeln. Die Neuentwicklung lokaler Versorgungsstrukturen sorgt zusammen mit der Umstellung des Verkehrs auf E-Fahrzeuge, Car- und Bikesharing sowie flexiblem ÖPNV für eine Veränderung der Raumstrukturen. Dadurch wird der ländliche Raum nicht nur für Urlaube, sondern auch für das Leben attraktiv.

Das sagen unsere Geschäftspartner und Kunden über uns.

Was Dich noch interessieren könnte:

Wir haben alle weiteren Informationen für Dich in unseren FAQ zusammengetragen.

Wähle eine Kategorie

Was versteht man unter dem THG-Quotenhandel?

Der THG-Quotenhandel liegt der THG-Quote zugrunde. Unternehmen, wie Mineralölkonzerne, die fossile Kraftstoffe, (z. B. Diesel oder Benzin) in Umlauf bringen und so maßgeblich zum CO2-Ausstoß beitragen, werden durch die THG-Quote dazu verpflichtet, ihre Emissionen jedes Jahr um einen festgesetzten Prozentsatz zu reduzieren.

Im Jahr 2030 soll dieser Satz bei 25 % liegen. Bei Nichteinhaltung der Quote wird eine Strafzahlung (Pönale) für jede nicht eingesparte Tonne CO2 fällig. Die Pönale ist wesentlich teurer: Aktuell liegt sie bei 600 € pro Tonne ausgestoßenem CO2.

Die THG-Quoten von Dritten wie z. B. E-Mobilisten aufzukaufen, wenn quotenverpflichtete Unternehmen ihre THG-Quote nicht durch andere Maßnahmen, wie z. B. das Beimischen von Ökokraftstoffen erfüllen können, bildet die Nachfrage im THG-Quotenhandel.

Auf welcher Gesetzesgrundlage werden die Zertifikate der THG-Quote ausgegeben?

Die THG-Quote ist durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und die 38. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV Nr. 38) geregelt. Gemäß der 38. Bundes-Emissionsschutzverordnung ist das Umweltbundesamt für die Prüfung der in Verkehr gebrachten Kraftstoffe zuständig und zertifiziert die von carbonify eingereichten THG-Quotenanträge.

An wen wird die THG-Quote verkauft?

Hauptsächlich sind es Mineralölkonzerne, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Treibhausgasemissionen im Rahmen der THG-Quote jedes Jahr um einen festgelegten Prozentsatz zu mindern.

Halten die quotenverpflichteten Unternehmen sich nicht an Ihre Quote, wird eine Strafzahlung für jede nicht eingesparte Tonne CO2 in Höhe von 600 € pro Tonne CO2 fällig.

Ein Quotenverpflichteter hat unterschiedliche Erfüllungsoptionen, um die Anforderungen der THG-Quotenerfüllung zu bewerkstelligen. Insbesondere ist es der Verkauf von Biokraftstoffen, wie z. B. E10 oder E5 an der Tankstelle.

Da die THG-Minderungsquote in den vergangenen Jahren jedoch bedeutend gestiegen ist und bis 2030 auf 25 % steigen wird, schaffen Mineralölkonzerne es nicht allein durch den Verkauf von Biokraftstoffen die Anforderungen zu erfüllen, sodass Strafzahlungen drohen. Deswegen werden THG-Quotenmengen durch öffentliche Ladeinfrastruktur generiert oder die eingesparten CO2-Emissionen von Privatpersonen oder Unternehmen gekauft.

Wer kann die THG-Quote beantragen?

Die THG-Quote kann von allen Haltern von E-Autos, sowie von Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um private E-Auto-Besitzer, E-Flottenbetreibern in Unternehmen oder Eigentümer von öffentlicher Ladeinfrastruktur handelt. Allerdings gibt es bei den Fahrzeugen eine Unterscheidung: Es müssen quotenberechtigte Fahrzeuge sein.

Für welchen Zeitraum kann die THG-Quote von E-Mobilisten und Ladeinfrastrukturbetreibern beantragt werden?

Die THG-Quote kann einmal pro Kalenderjahr beim Umweltbundesamt beantragt werden. Gesetzlich ist das Instrument bis 2030 vorgesehen.

Weitere Fragen?

Schreib uns!

Mit unserem kompetenten Team kommst Du immer ans Ziel! Schreib uns gerne Dein Anliegen und Du kriegst werktags innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.